大家好,我是马拉松。

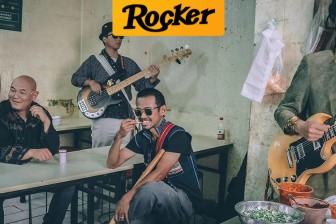

#寻声计划#的开山篇,想与大家介绍的是来自云南的濮曼乐队。

这是一支复活现代人原始舞蹈基因的乐队。

看过大大小小无数现场,没见过比他们还能跳的。

温州盲堂巡演现场,一位小伙扛了辆共享单车前来跳舞,令乐队印象深刻。摄影:汉卿,图片由受访者提供

他们刚刚结束江浙沪地区的巡演,结结实实给四肢僵化的上班族们开了次眼界。

80块钱的演出门票,送一节实打实的舞蹈课,舒筋活骨,滋阴补阳,包治百病。

百病中专治不开心,辅助治疗腰间盘突出与颈椎病。比按摩店管用,五星好评。

百度百科上说,这种舞蹈的名称是“三跺脚”,起源于三国时期。

但其实百度上的释义过于死板,没有逢年过节,不逢重大喜事,也可以跳三跺脚。

男女对唱的唱词,也常常成为人们恋爱的媒介。

三跺脚区别于其他舞种的最大特点是,跳舞的时候得扛个东西。

随便什么东西。

椅子可以扛。

人也可以扛。

比如,男人扛女人。

乐队释义:这是彝族祭祀、庆典时的歌舞,特别是在娶新娘的时候,更是有扛着新娘跳的习惯。这种喜庆的时候还喜欢扛上家里的物件,来表达生活越来越好、物质丰富的喜悦

比如,姑娘扛姑娘。

比如,一堆人扛一个。

消防栓也可以扛。

此行为包含一定风险,请勿模仿

2020年,濮曼根据传统民调创作的歌曲《三跺脚》发行之后,“人扛人”的酒后舞蹈项目便重新风靡在各个寨子之中。

万物皆可扛。

逮到什么就扛什么。

大家比赛谁扛的更重,有扛猪的,扛羊的,扛锅的…

除了扛东西,每次的舞会现场还有特等奖相送,洗衣粉。

拿到特等奖洗衣粉的人将成为舞池中心,大家围成一个圈,他在中央领舞。

请雕牌洗衣粉结一下广告费(图二摄影:阿段,图片由受访者提供)

既然是做推荐,原本很想给这支来自亚热带北回归线上的乐队赋予一些神秘的、高尚的意义。

但当被雷鬼节奏洗脑,身体不由自主地律动之后,我忘掉了所谓“意义”。

去TM的意义。

江湖上曾流传着这样一句笑谈:

咱们56个民族,有55个民族在喝完酒都能歌善舞,只有汉族啥都不会,只会吹牛逼。

濮曼乐队由主唱老谭(布朗族)、贝斯海瑞(哈尼族)、鼓手老苏(彝族)、吉他阿福(纳西族)、吹奏老汝(哈尼族)和键盘老肖(兰大族)六名成员组成。

他们每每在舞台上打着拍子在台上现场教学观众跳舞,不跳不行,来了没有不跳的。

四肢不协调也没关系,这不是拉丁也不是爵士,会走路就会跳舞!

不用审美,不用装B,就是解放天性!

那天南京站开场前,朋友还在抱着电脑加班,满脸疲惫。

跳了俩小时舞之后,发丝上挂满汗珠,她上气不接下气地对我说道:

“TM的,濮曼治好了我的精神内耗!”

濮曼那来自象背上、马背上的古老律动响起,身体里的DNA就动了。

刻在骨子里的东西,不用学。

《美丽的布朗花》是一首布朗族传统调子,我完全听不懂。

因为这首歌压根就不是写给我的,是写给布朗族孩子的。

曾经我也会觉得这种存在语言隔阂的歌曲与自己毫无关系,事实上也的确没有关系,但难免在心底暗暗羡慕:

要是我的家乡也有音乐人创作出只属于我们片区的方言音乐就好了。

在火车上听,在春节时听,在交完房租后听,听它抚慰我的心。

它是一副语言的地图,让我知道,我是谁。

11月,濮曼在丽江雪山音乐节上演出。摄影:孙宪磊,图片由受访者提供

令人感慨的是,《美丽的布朗花(Dub Remix)》仅在英国上架几天就取得了亮眼成绩,登上英国Juno音乐销售排行榜Dub类第一名、Reggae类第四名;可惜在网易云上却只有11条评论。

他们说,取得这样的成绩是他们布朗族人的骄傲,是云南民族音乐的骄傲,这给足了他们信心。

板扎(云南方言,棒极了)!

我们民族的音乐,我们应该给予更多信心。

自家的宝贝已经被别家视若珍宝,自家怎么还能不知道呢?

这让我想到昭通诗人雷平阳写下的一段话:

“在工业文明与全球化文化价值体系天火与大洪水一样横扫世界的今天,在这降临时间有限的水库边上,原住民族信奉的古老神灵没有因为文化暴力的洗劫而失位,他们在泛黄的经书里矗立着,又能在另外的文字书写的经文中找到自己的神龛。”

同质化的流水线文明给不了人归宿感。

外卖给不了,Iphone给不了,网购订单给不了。

走到各处都是普通话,方便是方便,但是挺没劲的。

我们需要这样帮助自己确认方位的声音。

吉他手阿福(左下)习惯穿着纳西族传统服饰,贝斯海瑞(右中)习惯穿着哈尼族传统服饰。图片由受访者提供

遗忘和删除的动作从未停止,这正是我们不断记录的理由。

记录,是对过去记忆的强化,以此影响未来。

《山间马帮为谁来》记录着彩云之南的大地上,那些马背上的古老故事。

公路未通的漫长岁月里,云南地区运输全靠马帮,类似于中原的镖局,只是需要翻更高的山,走更陡的路,涉更险的河,谓之江湖。

他们带来书信,带来种子,带来希望。

2013年墨脱公路建成后,马帮的铃铛声渐成历史回响,世居于此的各族人民迎来亘古未有的命运改变。

歌词唱着:

山间铃响马帮来

山谷中野花在盛开

你的歌声在林中

无限往事爬上心头

山间马帮为谁来?

山谷中野花为谁开?

你的歌声穿透了彩虹

依然留在熟悉的山谷中

时间顽皮无影踪啊,悄悄爬上你脸孔。

调子中是淡淡的忧伤,马帮不再,只有时间永恒。

时间的长河中摘不到那朵野花,只好放声唱歌,让歌声跟随肉身繁衍传递,依旧留在那熟悉的山谷之中。

舞蹈和音乐蕴藏的强大归属感,让他们即使远行千里,也望得见回家的方向。

图片由受访者提供

当然,对于习惯了解构的城市人来说,一切都不止跳舞那么简单,它是生命本身的原始召唤。

歌曲《三跺脚》不久前入选了复旦大学出版的大学语文教材。

教材上如是写道:

在人类历史上,诗歌、音乐和舞蹈的起源本是一体,是抒发情感的重要艺术式。

但如今,人们已经把诗歌忘了,把舞蹈忘了。

把深刻忘了,把轻松也忘了,卡在中间,不上不下,卷卷不赢,躺躺不平。

可是工业革命两百多年时间,哪能抹平四十万年的善于扭动的四肢,在祭坛边,在篝火旁。

鼓手老苏说:

“小时候停电了就一群人唱跳云南调子,压根不怕黑。”

回想起童年,对于停电的记忆同样是兴奋的。

转眼到了现在,停电后我第一焦虑的就是手机和电脑的充电问题,明天怎么上班?健康码怎么出示?

鼓手老苏,图片由受访者提供

巡演经纪人大表哥告诉我:

这是老汝每天的生活,起床,劳作,吃饭,唱歌,睡觉。

日子从来没变过。

出了远门之后,别人都管他叫艺术家,他有点害羞,又有点纳闷。

他不善言辞,南京站巡演After Party的酒局他逃了出去,自顾自地在深夜散了三个小时步。

问起他时,他又笑了起来,对我说:

“你们继续向太阳,我们继续干音乐,永远爱你们!

当我问及这三年遭遇的审查、巡演路上的艰辛,老谭大笑着摇头说:

“哪里有酒哪里醉,哪里有铺哪里睡!”

看,外面的世界好像与他无关。

他的世界,留在了见手青里,留在了软红河里,留在了云南寨子里。

这样的小世界并非世外桃源,乐队依旧需要面对赤裸裸的现实问题:

比如近期老苏已经收到房东5个催收房租的电话,比如因为没车没房导致爱情破碎,再比如巡演路上琴头摔断了只能借别人的用。

对此他们的解决方案是,总有花开,总有花谢,鼓着(云南方言,硬挺着、坚持着、不服气)才是常有的状态。

巡演路上摔坏的琴头

在1701演出结束后的深夜一点,酒过三巡后的老谭夹着香烟,迫不及待地拍过我的肩膀,冲上酒吧的小舞台:

“不行,我现在就要去唱歌!就现在,憋不住了,憋不住了!”

我没有问出那个经常留给独立音乐人的问题:

“不交社保的话,未来怎么办?”

看着闭眼歌唱的他,我心底有了答案。

他不害怕的,音乐已让他不再孤单。

评论